PARTE III

5. Estilhaços do

paraíso

“Não cessamos de comprar e vender nas várias ilhas, até que

chegamos à terra de Hind, onde compramos cravos-da-índia, gengibre e toda sorte

de especiarias, e dali viajamos para a terra de Sind, onde também compramos e

vendemos. Nesses mares indianos, vi incontáveis maravilhas.”

DE “SIMBÁ, O MARUJO”

EM O livro das mil e uma noites

O intrigante atrativo

das especiarias

Serpentes voadoras, aves

carnívoras gigantescas e criaturas ferozes semelhantes a morcegos eram apenas

alguns dos perigos que esperavam quem tentasse colher especiarias nas terras

exóticas em que elas cresciam, segundo os historiadores da antiga Grécia.

Heródoto, o escritor grego do século V a.C. conhecido como o “pai da história”,

explicou que para colher canela-da-china era preciso vestir um traje de corpo

inteiro feito com couro de boi, cobrindo tudo exceto os olhos. Somente assim a

pessoa estaria protegida das “criaturas aladas semelhantes a morcegos que

gritam horrivelmente e são muito ferozes... É preciso impedir que elas ataquem

os olhos dos homens enquanto eles cortam a canela-da-china.”

Mais

estranho ainda, afirmou Heródoto, era o processo de colheita da canela.

“Ignora-se por completo em que país ela cresce”, escreveu ele. “Dizem os árabes

que os paus secos que chamamos de canela são trazidos à Arábia por grandes

aves, que os carregam para seus ninhos feitos de barro e localizados sobre

precipícios nas montanhas que nenhum homem é capaz de galgar. O método

inventado para se obter os paus de canela é este: as pessoas cortam os corpos

de bois mortos em pedaços muito grandes e os deixam no chão perto dos ninhos.

Depois elas se dispersam, e as aves vêm voando e carregam a carne para seus

ninhos, os quais, sendo fracos demais para suportar o peso, caem no chão. Os homens

aproximam-se e apanham a canela. Adquirida desta maneira, ela é exportada para

outros países.”

Teofrasto, um filósofo grego do século IV

a.C., tinha uma história diferente. A canela, ele ouvira contar, crescia em

vales profundos, onde era guardada por serpentes mortais. A única maneira

segura de colhê-la era usando luvas e sapatos protetores e, tendo-a colhido,

deixar um terço da colheita para trás como um presente para o sol, que faria a

oferenda se inflamar. Outra história era contada sobre as serpentes voadoras

que protegiam as árvores que produzem o olíbano. Segundo Heródoto, os

colhedores da especiaria só podiam afugentar as serpentes queimando benjoim,

uma resina aromática, para produzir nuvens de incenso.

Escrevendo no século I, Plínio o Velho, um

escritor romano, não dava crédito a essas histórias. “Esses velhos contos”,

declarou, “foram inventados pelos árabes para elevar o preço de suas

mercadorias.” Ele poderia ter acrescentado que as histórias fantásticas serviam

também para camuflar dos compradores europeus as origens das especiarias. O

olíbano vinha da Arábia, mas a canela não; suas origens eram muito mais

distantes, no sul da Índia e no Sri Lanka, de onde era expedida através do

oceano Índico, juntamente com a pimenta e outras especiarias. Contudo, os

mercadores árabes que transportavam esses produtos importados junto com seus

próprios condimentos locais em caravanas de camelos através do deserto, até o

Mediterrâneo, preferiam manter envoltas em mistério as verdadeiras origens de

suas mercadorias incomuns.

Isso funcionava maravilhosamente. Os

clientes dos mercadores árabes em todo o Mediterrâneo estavam dispostos a pagar

somas extraordinárias por especiarias, em grande parte graças às suas

conotações exóticas e origens misteriosas. Não há nada de inerentemente valioso

nas especiarias, que são principalmente extratos vegetais derivados de seivas

secas, gomas e resinas, cascas de árvores, raízes, sementes e frutas secas, mas

elas eram apreciadas por seus aromas e sabores incomuns, que são em muitos

casos mecanismos defensivos para repelir insetos ou pragas. Além disso, as

especiarias são nutricionalmente irrelevantes. O que têm em comum é serem

duráveis, leves e de difícil obtenção, só podendo ser encontradas em lugares

específicos. Esses fatores as tornaram ideais para o comércio a longa distância

– e quanto maiores as distâncias pelas quais eram transportadas, mais

desejadas, exóticas e caras se tornavam.

Por que as especiarias

eram especiais

A palavra especiaria vem do latim species,

que é também a raiz de palavras como especial,

especialmente e assim por diante. O

sentido literal de species é “tipo”

ou “variedade” – a palavra ainda é usada nesse sentido em biologia –, mas ela

passou a denotar itens valiosos porque era usada para designar os tipos ou

variedades de coisas sobre as quais era preciso pagar imposto. A Tarifa de

Alexandria, um documento romano do século V, é uma lista de 54 desses itens,

sob o título species pertinentes ad vectigal, que significa

literalmente “os tipos (de coisas) sujeitos a taxas”. A lista inclui canela,

canela-da-china, gengibre, pimenta-branca, cardamomo, agáloco e mirra, todos

itens de luxo sujeitos a uma taxa de importação de 25% no porto egípcio de

Alexandria, através do qual as especiarias do Oriente seguiam rumo ao Mediterrâneo

e mais além para fregueses europeus.

Hoje reconheceríamos essas variedades, ou

“species”, como especiarias. Mas a

Tarifa de Alexandria arrola também vários itens exóticos – leões, leopardos,

panteras, seda, marfim, casco de tartaruga e eunucos indianos – que eram tecnicamente

também especiarias. Como apenas itens de luxo raros e dispendiosos, sujeitos a

taxas extras, eram assim qualificados, se a oferta de um item aumentava e seu

preço caía, ele podia ser retirado da lista. Isso provavelmente explica porque

a pimenta-do-reino, a especiaria mais usada pelos romanos, não aparece na

Tarifa de Alexandria: ela se tornara banal no século V em resultado de importações

cada vez maiores da Índia. Hoje a palavra especiaria é usada de maneira mais restrita,

aplicável somente a itens comestíveis ou culinários. Pimenta-do-reino é uma especiaria,

embora não apareça na Tarifa, e tigres não são, embora apareçam.

As especiarias eram portanto, por

definição, mercadorias importadas e caras. Esse era um componente a mais de sua

atratividade. Consumi-las era uma maneira de demonstrar riqueza, poder e generosidade.

Elas eram dadas de presente, legadas em testamentos ao lado de outros itens de

valor, e até usadas como moeda em alguns casos. Na Europa, os gregos parecem

ter sido os pioneiros em usá-las na culinária – antes eram utilizadas em

incensos e perfumes. Como aconteceu com tantas outras coisas, os romanos tomaram

emprestada, ampliaram e popularizaram essa ideia grega. O livro de receitas de

Apício, uma compilação de 478 receitas romanas, requeria generosas quantidades

de especiarias estrangeiras, entre as quais pimenta, gengibre, saussúrea,

malóbatro, nardo e cúrcuma, em receitas como a de avestruz condimentada. Na

Idade Média, a comida era prodigamente afogada em especiarias. Nos livros de

culinária medievais, elas aparecem em pelo menos metade das receitas, por vezes

três quartos delas. Carne e peixe eram servidos com molhos intensamente

condimentados, inclusive com várias combinações de cravos, noz-moscada, canela,

pimenta e macis. Com sua comida ricamente temperada, a elite tinha literalmente

gostos caros.

Esse entusiasmo pelas especiarias é por

vezes atribuído a seu uso para mascarar o gosto de carne podre, dada a suposta

dificuldade de conservação desta por longos períodos. Mas usá- las dessa

maneira teria sido uma coisa muito estranha, em vista do seu alto custo.

Qualquer pessoa com condições para comprar especiarias teria certamente tido

condições para comprar carne boa; as especiarias eram de longe o ingrediente

mais caro. E há muitos registros medievais de comerciantes punidos por vender

carne em mau estado, o que sem dúvida desmente a noção de que esta era

invariavelmente pútrida e sugere que isso era a exceção, não a regra. A origem

do mito surpreendentemente persistente sobre carne ruim e especiarias reside no

uso destas para ocultar o gosto salgado da carne conservada pela salga, uma

prática generalizada.

Num outro sentido, mais místico, as

especiarias eram vistas como antídotos para a miséria terrena. Pensava-se que

eram estilhaços do paraíso que tinham caído no mundo comum. Segundo algumas

autoridades antigas, o gengibre e a canela eram pescados no Nilo com redes,

tendo sido arrastados do rio do paraíso (ou do Jardim do Éden, segundo autores

cristãos posteriores), onde plantas exóticas cresciam em abundância. Eles

proporcionavam um gosto sobrenatural do paraíso em meio à sórdida realidade da

existência terrena. Daí o uso religioso do incenso, para fornecer o aroma do

reino celeste, e o costume de oferecer especiarias aos deuses como oferendas

incandescentes. Especiarias eram também usadas para embalsamar os mortos e

prepará-los para a vida após a morte. Um escritor romano chegou mesmo a dizer

que a mítica fênix fazia seu ninho com – que mais? – uma seleção de

especiarias. “Ela reúne as especiarias e aromas colhidos pelos assírios e pelos

ricos árabes; aqueles que são colhidos pelos povos pigmeus e pela Índia, e que

crescem no seio macio da terra de Sabá. Reúne canela, o perfume do amomo, que

flutua longamente no ar, bálsamos misturados com folhas de tejpat; há também uma nota de cássia suave e goma-arábica, e ricas

gotas de olíbano. Acrescenta as tenras espigas do suave nardo e o poder da

mirra de Panqueia.”

O atrativo desses produtos, portanto,

originou-se de uma combinação de suas origens misteriosas e distantes, seus

consequentes altos preços e valor como símbolo de status e suas conotações

místicas e religiosas – além, é claro, de seu aroma e sabor. O fascínio antigo

pelas especiarias pode parecer arbitrário e estranho hoje, mas sua intensidade

não pode ser subestimada. A busca por elas foi a terceira maneira pela qual o

alimento refez o mundo, tanto ao ajudar a iluminar sua completa extensão e

geografia quanto ao motivar exploradores europeus a procurar um acesso direto

para as Índias, estabelecendo, assim, impérios comerciais rivais. Examinar o

comércio de especiarias da perspectiva europeia pode parecer estranho, uma vez

que esse continente ocupou nele apenas uma posição periférica e um papel

pequeno nos tempos antigos. Isso serviu, porém, para especialmente realçar o

mistério e o atrativo desses produtos para os europeus, levando-os finalmente a

descobrir as verdadeiras origens dessas raízes secas, bagas murchas, ramos

ressecados, lascas de casca de árvore e fragmentos pegajosos de goma tão

estranhamente atraentes – com consequências da máxima importância para o curso

da história humana.

A rede internacional do

comércio de especiarias

Por volta de 120 a.C., um navio

foi encontrado encalhado no litoral do mar Vermelho, aparentemente sem nenhum

sobrevivente. Todos a bordo tinham morrido de fome – exceto, como se descobriu,

um homem, e também ele estava quase morto. Deram-lhe água e comida e levaram-no

para a corte egípcia em Alexandria, onde foi apresentado ao rei Ptolomeu VIII

(conhecido como Fiscon, ou “barrigudo”, por causa de sua pança). Contudo, como

ninguém conseguia entender o que o marinheiro estrangeiro dizia, o rei o

despachou para aprender um pouco de grego, a língua oficial do Egito na época.

Não muito tempo depois, o marinheiro voltou à corte para contar sua história.

Explicou que era da Índia e que seu navio, tendo se desviado da rota ao cruzar

o oceano, acabara à deriva no mar Vermelho.

Como a única rota conhecida para a Índia

na época envolvia bordejar a costa da península Arábica – algo que os

marinheiros alexandrinos eram proibidos de fazer pelos mercadores árabes, que

queriam guardar o lucrativo comércio com a Índia para si mesmos –, a referência

do marinheiro a uma rota rápida e direta através do oceano aberto foi recebida

com descrença. Para provar que dizia a verdade, e certamente para assegurar uma

passagem de volta para casa, o marinheiro ofereceu-se como guia numa expedição

à Índia. O rei concordou e nomeou como chefe da expedição um de seus leais

conselheiros, um grego chamado Eudoxo, conhecido por seu interesse em geografia.

Eudoxo partiu no dia aprazado e voltou muitos meses depois com um carregamento

de especiarias e joias, que o rei confiscou todo para si. Mais tarde, Eudoxo

fez uma segunda viagem à Índia por ordem da mulher e sucessora de Ptolomeu

VIII, Cleópatra III. Inspirado pelo naufrágio do que parecia ser um navio

espanhol na costa da Etiópia, no leste da África, ele tornou-se obcecado pela

ideia de que era possível navegar por toda a volta do continente. Navegou ao

longo do litoral norte e rumou para o Atlântico para tentar a circunavegação,

mas nunca mais se teve notícia dele.

Essa, pelo menos, é a história contada por

Estrabão, filósofo grego que escreveu um tratado de geografia no início do

século I. O próprio Estrabão era cético em relação à história: por que o

marinheiro indiano sobreviveu se todos os seus companheiros de bordo morreram? Como

aprendeu grego tão depressa? No entanto, a história parece plausível porque o comércio

direto por via marítima entre o mar Vermelho e a costa oeste da Índia realmente

teve início durante o século I a.C., logo após a suposta aparição do náufrago

indiano em Alexandria. Até essa época, só marinheiros árabes e indianos

conheciam o segredo dos ventos alísios sazonais, que permitiam uma passagem

rápida e regular através do oceano entre a península Arábica e a costa oeste da

Índia. Esses ventos sopram do sudoeste entre junho e agosto e impelem navios em

direção ao leste; depois, entre novembro e janeiro, sopram do nordeste e

impelem-nos novamente em direção ao oeste. O conhecimento dos ventos e o controle

dos árabes sobre as rotas por terra através da península Arábica davam aos comerciantes

indianos e árabes um firme controle sobre o comércio entre a Índia e o mar Vermelho.

Eles vendiam especiarias e outras mercadorias orientais a comerciantes alexandrinos

em mercados no sudoeste da Arábia. Essas mercadorias eram depois enviadas mar

Vermelho acima, por terra até o Nilo, e finalmente Nilo acima até a própria

Alexandria.

Na esteira de Eudoxo, no entanto,

marinheiros alexandrinos aprenderam como tirar proveito dos ventos alísios –

consta que os detalhes foram descobertos por um grego chamado Hipalo, cujo nome

foi dado ao vento sudoeste. Eles tornaram-se então capazes de passar ao largo

dos mercados árabes e navegar diretamente através do oceano para a costa oeste

da Índia, eliminando os intermediários árabes e indianos. O volume das

expedições aumentou quando comerciantes romanos ganharam acesso direto ao mar

Vermelho, após a anexação do Egito por Roma em 30 a.C. O controle romano do

comércio entre o mar Vermelho e a Índia foi cimentado sob o imperador Augusto,

que ordenou ataques aos portos do sul da Arábia, reduzindo Aden, o principal

entreposto, a uma “mera aldeia”, segundo um observador. No início do século I,

nada menos que 120 navios romanos navegavam para a Índia todos os anos para

comprar especiarias, entre as quais pimenta-do-reino, saussúrea e nardo –

juntamente com pedras preciosas, seda chinesa e animais exóticos para serem

abatidos nas muitas arenas do mundo romano. Pela primeira vez, os europeus

haviam se tornado participantes diretos da florescente rede comercial do oceano

Índico, o eixo do comércio global na época.

O “Périplo do mar Eritreano”, um manual

para marinheiros escrito no século I por um navegador grego desconhecido, dá

uma ideia da frenética atividade comercial nos mercados interconectados pelo

oceano Índico. Ele descreve os portos ao longo da costa oeste da Índia e suas

especialidades, de Barbarikon no norte (um bom lugar para comprar saussúrea, nardo,

bdélio e lápis-lazúli) a Barygaza (bom para pimenta-longa, marfim, seda e uma

forma local de mirra), até Nelcynda, quase na extremidade sul do país. Nessa

região, o principal comércio era o de pimenta, “cultivada em quantidade” no

interior, segundo o Périplo. Havia também oferta de malóbatro, a folha da

canela local e uma especiaria particularmente apreciada: meio quilo de folhas

pequenas alcançavam 75 denários em Roma, ou cerca de seis vezes o salário

mensal básico. Em todos esses portos, os comerciantes romanos ofereciam vinho,

cobre, estanho, chumbo, vidro e coral vermelho do Mediterrâneo, apreciado na

Índia como um amuleto protetor. Mas, em geral, os comerciantes romanos tinham

de pagar pelas especiarias com ouro e prata, pois a maioria de suas mercadorias

tinha pouco atrativo para os comerciantes indianos. Os poemas em tâmil do

século I mencionam os “yavanas”, um termo genérico para pessoas do Ocidente,

com seus grandes navios e riqueza que “nunca minguavam”, uma referência às

vastas quantidades de ouro e prata que eram entregues em troca de especiarias.

|

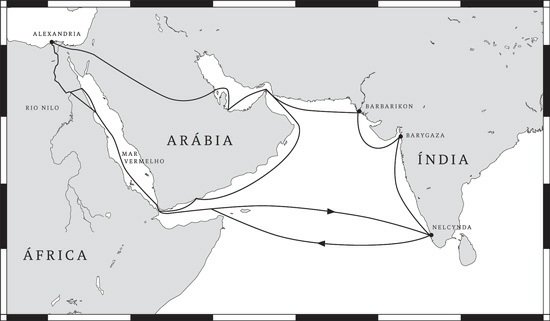

| A rota marítima para a Índia deu aos marinheiros alexandrinos (e mais tarde aos romanos) acesso direto ao mercado de especiarias, evitando a Arábia inteiramente. |

Em seguida, o Périplo fala dos portos da

costa leste da Índia e dos navios pequenos que faziam comércio entre as costas

leste e oeste. Menciona também os navios muito maiores que atravessam a baía de

Bengala, entre a Índia e o sudeste da Ásia, provavelmente embarcações malaias

ou indonésias. Dado o tamanho dos navios romanos, o fato de as dimensões dessas

outras embarcações serem ressaltadas sugere que elas eram realmente muito

grandes. Provavelmente, transportavam mercadorias de regiões mais a leste, como

noz-moscada, macis e cravos das ilhas das especiarias da Indonésia (as Molucas)

e seda da China.

Além desse ponto, o Périplo torna-se

bastante vago. Fornece, porém, pelo menos um vislumbre, pela perspectiva

europeia, de uma vasta rede comercial cujas primeiras conexões haviam sido

estabelecidas milhares de anos antes. O cardamomo do sul da Índia já estava disponível

na Mesopotâmia no terceiro milênio a.C.; navios egípcios já traziam olíbano e outras

plantas aromáticas da terra de Punt (provavelmente Etiópia) no segundo milênio

a.C., e o faraó Ramsés II foi enterrado, em 1224 a.C., com um grão de

pimenta-do-reino da Índia enfiado em cada uma das narinas. Numa onda de

expansão entre 500 a.C. e 200 d.C., no entanto, a rede do comércio de

especiarias passou a abarcar todo o Velho Mundo, com a canela e a pimenta da

Índia sendo levadas a regiões tão a oeste quanto a Britânia, e o olíbano da

Arábia chegando tão a leste quanto a China. A plena extensão dessa rede era,

porém, geralmente desconhecida por seus participantes, uma vez que nem sempre

eles estavam cientes das origens das mercadorias que comerciavam. Assim como os

gregos pensavam que as especiarias indianas que chegavam até eles por meio de comerciantes

árabes provinham de fato da Arábia, do mesmo modo, ao que parece, os chineses

supunham que noz-moscada e cravos vinham da Malásia, de Sumatra ou de Java,

embora estes fossem na realidade apenas portos de escala ao longo das rotas de

comércio marítimo desde sua verdadeira fonte mais a leste, nas Molucas.

As especiarias também cruzavam o mundo por

terra. Desde o século II a.C., rotas terrestres conectavam a China ao leste do

Mediterrâneo, ligando o mundo romano no Ocidente à China Han no Oriente. (No

século XIX, essas rotas foram chamadas de Rota da Seda, embora muitos produtos

além desse fossem transportados por ali e embora houvesse, de fato, uma rede de

caminhos Oriente-Ocidente, não uma única rota.) Almíscar, ruibarbo e alcaçuz

eram comerciados por essa via. Especiarias também viajavam por terra entre o

norte e o sul da Índia, entre a Índia e a China e entre o sudeste da Ásia e o interior

da China. Noz-moscada, macis e cravos eram disponíveis na Índia e na China nos

tempos romanos, mas só passaram a chegar regularmente à Europa nos estertores

do Império Romano.

A extensão desse comércio e o montante

gasto com a importação de mercadorias estrangeiras exóticas provocaram alguma

oposição em Roma. Em primeiro lugar, ele era extravagante, o que não condizia

com os valores romanos, supostamente tradicionais, de modéstia e frugalidade.

Significava também que grandes quantidades de prata e ouro estavam fluindo para

o Oriente. Para compensar esse fluxo, era preciso que os romanos encontrassem novas

fontes de metais preciosos, seja através da conquista ou pela abertura de novas

minas. E tudo isso se destinava à compra de produtos que eram, estritamente falando,

desnecessários e vendidos a preços exorbitantes.

Nas palavras de Plínio o Velho: “A Índia

absorve pelo menos 55 milhões de sestércios de nossa riqueza por ano, mandando

de volta mercadorias que nos são vendidas por cem vezes o seu custo original.”

No total, relatou ele, o déficit comercial anual de Roma com o Oriente montava

a cem milhões de sestércios, ou cerca de dez toneladas de ouro, depois que a

seda chinesa e outros artigos finos passaram a ser contados junto com as

especiarias. “Essa é a soma que nossos luxos e nossas mulheres nos custam”,

lamentou. Plínio dizia-se perplexo com a popularidade da pimenta. “É notável

que seu uso tenha se tornado tão apreciado. Algumas comidas têm a doçura como

atrativo, outras têm uma aparência convidativa, mas no caso da pimenta nem o

grão nem a fruta têm nada que os recomendem”, escreveu. “A única qualidade agradável

é sua pungência – e por causa disso vamos à Índia!”

De maneira semelhante, Tácito,

contemporâneo de Plínio, preocupava-se com a dependência romana de “luxos

extravagantes da mesa”. Quando escreveu essas palavras, por volta do fim do

século I, contudo, o comércio romano de especiarias já não estava mais no auge.

Nos séculos seguintes, à medida que o Império Romano declinou e sua riqueza e

esfera de influência encolheram, o comércio direto de especiarias com a Índia

minguou; os comerciantes árabes, indianos e persas se reafirmaram como os

principais fornecedores para o Mediterrâneo. Mas as especiarias continuaram a

circular. Um livro de receitas romano do século I, Os excertos de Vinidário, lista mais de 50 ervas, especiarias e

extratos de plantas sob o título “Sumário das especiarias que se deve ter em

casa para que nada falte à condimentação dos pratos”, inclusive pimenta,

gengibre, saussúrea, nardo, folha de canela e cravos. Quando sitiou Roma em 408

d.C., Alarico, o rei dos Godos, exigiu um resgate de 2.200 quilos de ouro,

30.000 peças de prata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 peças de tecido e 1.300

quilos de pimenta. Evidentemente, a oferta de seda chinesa e pimenta indiana continuava,

mesmo enquanto o Império Romano desmoronava e fragmentava-se.

No entanto, durante o período em que

floresceu, o comércio direto com o Oriente introduziu brevemente o povo da

Europa no vibrante sistema comercial do oceano Índico. No século I, essa rede

comercial abarcava todo o Velho Mundo, interligando os mais poderosos da Eurásia

na época: o Império Romano na Europa, o Império Parto na Mesopotâmia, o Império

Kushan no norte da Índia e a dinastia Han na China. (Roma e China chegaram até

a estabelecer contatos diplomáticos mútuos.) As especiarias eram apenas uma das

coisas que viajavam através dessa rede global por terra e mar. Por terem uma

relação muito vantajosa entre valor e peso, só poderem ser encontradas em

certas partes do mundo, serem facilmente armazenadas e intensamente procuradas,

porém, as especiarias foram excepcionais, sendo comerciadas de uma ponta a

outra da rede, como demonstram, por exemplo, as referências em fontes romanas aos

cravos, que só cresciam nas ilhas Molucas, do outro lado do globo. Elas levavam

um sabor do sudeste da Ásia para mesas romanas e o perfume da Arábia para

templos chineses. E à medida que eram comerciadas pelo mundo todo, as especiarias

levavam também outras coisas consigo.

Carregadas de

significado

Mercadorias não são as únicas

coisas que circulam ao longo de rotas comerciais. Novas invenções, línguas,

estilos artísticos, costumes sociais e crenças religiosas, tanto quanto mercadorias

físicas, são também transportados através do mundo por comerciantes. Foi assim que

o conhecimento sobre o vinho e sua fabricação viajou do Oriente Próximo para a

China no século I, e que o conhecimento sobre o macarrão fez a viagem na

direção contrária. Outras ideias logo se seguiram, inclusive o papel, a bússola

magnética e a pólvora. Os numerais arábicos originaram-se realmente na Índia,

mas foram transmitidos para a Europa através de comerciantes árabes, o que

explica seu nome. Influências helenísticas são claramente visíveis na arte e na

arquitetura da cultura kushan do norte da Índia; as construções venezianas eram

decoradas com floreios árabes. No entanto, em dois campos em particular –

geografia e religião – comércio e transmissão de conhecimento reforçavam-se

mutuamente.

|

| No século I, as redes de comércio do Velho Mundo, ligavam o Mediterrâneo, no Ocidente, à China e às ilhas das especiarias, no Oriente. |

Uma das coisas que fazem as especiarias

parecerem tão exóticas é sua associação com terras misteriosas e longínquas.

Para os geógrafos primitivos do Velho Mundo, que tentavam compor os primeiros

mapas e descrições do mundo, as especiarias muitas vezes marcavam os limites de

seu conhecimento. Estrabão, por exemplo, referiu-se ao “país indiano que produz

canela” situado “na borda do mundo habitável”, além do qual a Terra, dizia ele,

era quente demais para permitir aos seres humanos viver. Mesmo o autor do

Périplo, mais viajado, tinha pouca ideia do que acontecia a leste da foz do

Ganges: havia uma grande ilha, “o último lugar habitável do mundo”

(possivelmente Sumatra), depois do qual “o mar chega ao fim em algum lugar”.

Para o norte ficava a misteriosa terra de “Thina” (China), a fonte da seda e

das folhas de malóbatro (canela).

Os comerciantes e geógrafos dependiam uns

dos outros: os primeiros precisavam de mapas, e os cartógrafos precisavam de

informação. Os comerciantes visitavam geógrafos antes de viajar, e podiam

partilhar informações na volta. Saber quantos dias de viagem eram necessários

para chegar de um ponto a outro, ou itinerários típicos de rotas particulares, tornava

possível a estimativa de distâncias, e assim a elaboração de mapas. Desse modo

os geógrafos aprendiam sobre o traçado do mundo como um resultado indireto do

comércio de especiarias e outras mercadorias. É também por isso que tanta

informação sobre especiarias vem dos primeiros geógrafos. Nem eles nem os

comerciantes queriam revelar todos os seus segredos, mas alguma troca de ideias

fazia sentido para ambas as partes. Os comerciantes trabalhavam de mãos dadas

com cartógrafos, culminando no mapa compilado no século II por Ptolomeu, um

matemático, astrônomo e geógrafo romano. Surpreendentemente preciso mesmo para

padrões modernos, ele formou a base da geografia ocidental por mais de mil

anos.

A interdependência da geografia e do

comércio foi ressaltada pelo próprio Ptolomeu, que observou que era somente

graças àquele que a localização da Torre de Pedra, um posto comercial

fundamental na Rota da Seda para a China, era conhecida. Ele estava

perfeitamente ciente de que a Terra era esférica, algo que havia sido demonstrado

por filósofos gregos centenas de anos antes, e deu tratos à bola para encontrar

a melhor maneira de representar isso numa superfície plana. Sua estimativa da

circunferência da Terra, no entanto, estava errada. Embora Eratóstenes, um

matemático grego, tivesse feito esse cálculo 400 anos antes e chegado bem perto

da resposta certa, o número de Ptolomeu foi um sexto menor – assim, ele pensou que

a massa de terra eurasiana estendia-se pelo mundo muito mais do que de fato o

faz. Essa superestimação da extensão de terras da Ásia para o leste foi um dos

fatores que mais tarde estimularam Cristóvão Colombo a viajar rumo ao oeste

para encontrá-la.

Ptolomeu acreditava também que o oceano

Índico era cercado de terra por todos os lados, apesar de relatos de que podia

ser alcançado a partir do Atlântico quando se contornava o extremo sul da

África. (Heródoto, por exemplo, contou sobre fenícios que haviam circunavegado

a África por volta de 600 a.C., levando cerca de três anos para fazê-lo e achando

as estações do ano estranhamente invertidas à medida que avançavam para o sul.)

Geógrafos árabes compreenderam durante o século X que a ideia de um oceano

Índico cercado por terra era errada. Um deles, al-Biruni, escreveu sobre “uma

abertura nas montanhas ao longo da costa sul [da África]. Há certas provas

dessa comunicação, embora ninguém tenha sido capaz de confirmá-la visualmente.”

Os informantes de al-Biruni eram sem dúvida comerciantes.

Crenças religiosas eram outro tipo de

informação que se espalhava naturalmente ao longo de rotas comerciais, à medida

que missionários seguiam caminhos abertos por comerciantes e que os próprios

comerciantes levavam suas crenças para novas terras. O budismo Mahayana espalhou-se

pelas rotas comerciais da Índia até a China e o Japão, e o budismo Hinahyana espalhou-se

do Sri Lanka até Burma, Tailândia e Vietnã. Reza a tradição que, no século I, o

apóstolo Tomás levou o cristianismo para a costa de Malabar, na Índia, chegando

num navio mercante de especiarias a Cranganore (a moderna Kodungallur) em 52

d.C. Mas a simbiose religiosa mais impressionante foi com o islamismo. Sua

expansão inicial, a partir de seu lugar de origem, na península Arábica, foi de

natureza militar. Um século depois da morte do profeta Maomé, em 632 d.C., seus

seguidores já haviam conquistado toda a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina e a

Síria, o Egito, o resto da costa norte-africana e a maior parte da Espanha.

Após o ano 750 d.C., porém, a difusão do islamismo esteve estreitamente

associada ao comércio: à medida que viajavam para fora da península Arábica, os

comerciantes muçulmanos levavam sua religião consigo.

Os distritos comerciais árabes em portos

estrangeiros logo se converteram ao islamismo. Os impérios africanos que

comerciavam com o mundo muçulmano através do Saara (como o reino de Gana e o

Império Mali que o substituiu) converteram-se entre os séculos X e XII. O islamismo

espalhou-se também ao longo de rotas comerciais para as cidades da costa leste

da África. E, é claro, foi levado através das rotas das especiarias do oceano

Índico para a costa oeste da Índia, e além. No século VIII, comerciantes árabes

estavam navegando por todo o percurso até a China para comerciar em Cantão – um

comércio direto facilitado pela unificação política produzida pela ascensão do

islamismo no Ocidente e o início da dinastia Tang da China no Oriente.

Tratava-se, contudo, de uma viagem particularmente perigosa. Buzurg ibn

Shahriyar, um escritor persa, fala do capitão Abharah, um navegador lendário

que fez a viagem para a China sete vezes e viveu para contar a história, mas

por pouco: vítima de um naufrágio em uma de suas viagens, ele escapou como o

único sobrevivente de seu navio.

Esse foi o período das estrambólicas

aventuras descritas nas histórias de Simbá, o Marujo, que faz grandes viagens

oceânicas, volta para casa como um homem rico, gasta o butim e depois fica

ávido por aventuras, partindo novamente. As histórias de Simbá se baseiam nas experiências

reais de comerciantes árabes que atravessavam o oceano Índico. Ocorre que o comércio

direto com a China terminou em 878 d.C., quando rebeldes que se opunham ao regime

Tang saquearam Cantão e mataram milhares de estrangeiros; dali em diante os mercadores

da Arábia não foram além da Índia ou do sudeste da Ásia, onde comerciavam com mercadores

chineses. O islamismo, contudo, continuou a se espalhar ao longo das rotas comerciais

e finalmente se enraizou por toda a volta do oceano Índico, chegando a Sumatra

no século XIII e às ilhas das especiarias, as Molucas, no século XV.

Comércio e islamismo provaram-se

extremamente compatíveis. A profissão de comerciante era considerada honrada,

até porque o próprio Maomé a exercera, fazendo várias viagens à Síria ao longo

das rotas terrestres que levavam especiarias do oceano Índico para o

Mediterrâneo. À medida que o islamismo se difundiu, a língua, a cultura, as

leis e os costumes comuns dentro do mundo muçulmano proporcionaram um ambiente

fértil em que o comércio pôde prosperar. Comerciantes muçulmanos em viagem eram

mais propensos a fazer negócios com correligionários nos centros comerciais, e

depois que uma importante cidade comercial em determinada região se convertia

ao islamismo, fazia sentido para outras cidades nas proximidades seguir seu

exemplo, adotando as leis muçulmanas e a língua árabe. O explorador veneziano

Marco Polo, visitando Sumatra no fim do século XIII, observou que a extremidade

nordeste da ilha era “tão frequentada por comerciantes sarracenos [árabes] que

eles tinham convertido os nativos à Lei de Maomé”. Mesmo que alguns comerciantes

se convertessem de início por razões de conveniência comercial, a rápida difusão

do islamismo sugere que eles, ou pelo menos seus descendentes, logo se tornaram

inteiramente sinceros em sua adesão à nova religião. O comércio espalhou o

islamismo, e o islamismo promoveu o comércio. Vale a pena notar que no fim do

século XX, os dois países com as maiores populações muçulmanas eram a Indonésia

e a China – ambos muito além do âmbito das conquistas militares islâmicas.

Duas figuras históricas ilustram o alcance

e o poder unificador do islamismo. A primeira é Ibn Battuta, um muçulmano de

Tânger, muitas vezes chamado de o Marco Polo árabe. Em 1325, aos 21 anos, ele

partiu para uma peregrinação (hajj) a

Meca, aonde chegou no ano seguinte, tendo visitado Cairo, Damasco e Medina ao

longo do caminho. Em vez de voltar diretamente para casa, ele decidiu viajar um

pouco mais e embarcou no que viria a ser uma viagem de 29 anos e 117 mil

quilômetros por grande parte do mundo conhecido. Visitou o Iraque, a Pérsia, a

costa leste da África, a Turquia e a Ásia Central, e viajou através do oceano

Índico em direção ao sul da China. Depois retornou ao norte da África, a partir

de onde visitou o sul da Espanha e o reino de Mali, na África Central. Foi uma

viagem assombrosa por quaisquer padrões, mas é particularmente notável que

durante a maior parte dela Ibn Battuta tenha permanecido dentro do mundo muçulmano,

ou do que os muçulmanos chamam de dar

al-Islam (literalmente, “a residência do islamismo”). Ele serviu como juiz

em Delhi e nas Maldivas, foi enviado como embaixador à China por um sultão

indiano e, quando visitou Sumatra, em 1346, constatou que os juristas eram

membros de sua própria escola Hanafi de pensamento jurídico.

A segunda figura é Zheng He, almirante da

extraordinária armada de navios-tesouro da China. Entre 1405 e 1433, ele

comandou sete viagens oficiais, cada uma com dois anos de duração, que

avançaram muito pelo oceano Índico. Sua frota de 300 navios tripulados por 27 mil

marinheiros era a maior já reunida, e não seria superada em tamanho por mais

500 anos. Zheng He tinha ordens para apresentar a riqueza, o poder e a

sofisticação da China a outras nações, estabelecer ligações diplomáticas e

estimular o comércio. Assim, passando pelas ilhas das especiarias no sudeste da

Ásia, ele navegou até a costa da Índia, subiu o golfo Pérsico e avançou a oeste

até a costa leste da África. Ao longo do caminho, seus navios recolheram

curiosidades, comerciaram com soberanos locais e reuniram embaixadores para levá-los

à China. Zheng He era o embaixador chinês no mundo exterior; talvez surpreendentemente,

era também um muçulmano. Mas isso o tornava idealmente qualificado para

percorrer os portos, mercados e palácios dos reinos em torno do oceano Índico.

No fim das contas, porém, seus esforços deram em nada, já que, embora ele tenha

estabelecido a China como uma presença poderosa no oceano Índico, rivalidades

internas dentro da corte chinesa levaram ao desmantelamento da Marinha, em

parte para atender a queixas políticas, mas também para que fosse possível

desviar recursos para a proteção do Império contra inimigos vindos do norte.

Se as rotas de comércio de especiarias do

mundo eram as redes de comunicação da época, conectando terras distantes, então

o islamismo era o protocolo comum com que elas operavam. Mas, embora o comércio

florescesse no mundo muçulmano, a ascensão do islamismo teve o efeito de isolar

a Europa do sistema comercial do oceano Índico. Depois que Alexandria foi

tomada por tropas muçulmanas em 641 d.C., as especiarias não puderam mais

chegar diretamente ao Mediterrâneo. Os europeus foram relegados a uma região comercialmente

estagnada por uma “cortina muçulmana” que bloqueava seu acesso ao Oriente.

Contornar a cortina

muçulmana

Em 1345, Jani Beg, o chefe da

Horda Dourada, fez um cerco ao porto de Caffa, na península da Crimeia. A Horda

Dourada (o fragmento mais a oeste do então prostrado Império Mongol) havia

vendido a cidade a comerciantes genoveses em 1226, e ela era o principal

empório comercial destes no mar Negro. Mas Jani Beg desaprovava o uso do porto

para o comércio de escravos, e tentou retomá-lo. Exatamente quando parecia

prestes a ocupar o porto, seu exército foi atingido por uma terrível peste.

Segundo um relato da época feito por Gabriele de Mussi, um notário italiano, as

tropas de Jani Beg carregaram as catapultas com os cadáveres atingidos pela

peste e os lançaram na cidade. Os genoveses jogaram os corpos para fora das muralhas

de Caffa e no mar, mas a peste se apoderara da cidade. “Logo, como se poderia supor,

o ar ficou contaminado e os poços d’água envenenados, e dessa maneira a doença

se espalhou tão rapidamente que poucos habitantes tiveram forças suficientes

para escapar dela”, registrou De Mussi. Mas alguns dos genoveses conseguiram fugir

– e quando avançaram para o Ocidente, levaram consigo a peste em seus navios.

A peste, hoje conhecida como Peste Negra,

espalhou-se por toda a bacia do Mediterrâneo durante 1347, chegando à França e

à Inglaterra em 1348 e à Escandinávia em 1349, matando entre um terço e metade

da população da Europa até 1353, segundo algumas estimativas. “Uma peste atacou

quase todas as terras costeiras do mundo e matou a maioria das pessoas”, registrou

um cronista bizantino. A especificação biológica exata dessa peste ainda é

acaloradamente debatida, mas geralmente se pensa tratar-se da peste bubônica,

transmitida por pulgas de ratos-pretos. Ela era conhecida na época como a

“pestilência”, e a expressão “Peste Negra”, cunhada no século XVI, tornou-se

popular no século XIX. Nenhum tratamento podia salvar as vítimas depois que a

peste se instalava. Há relatos de pessoas sendo trancafiadas em suas casas para

impedir que a peste se alastrasse, e de pessoas abandonando suas famílias para

evitar o contágio. Os médicos propunham toda sorte de medidas estranhas que

iriam, segundo eles, minimizar o risco de infecção, aconselhando as pessoas

gordas a não tomarem sol, por exemplo, e emitindo uma série desconcertante de conselhos

dietéticos. Médicos em Paris recomendaram às pessoas evitar hortaliças, em

conserva ou frescas; evitar frutas, a menos que consumidas com vinho; e

abster-se de comer aves, patos e leitão. “Azeite de oliva”, advertiam, “é

fatal.”

Além das longas listas de produtos a

evitar, havia alguns exemplos de alimentos que supostamente ofereciam proteção

contra a peste – entre eles se destacavam as especiarias, com suas associações

exóticas, quase mágicas, seus aromas pungentes e uma longa história de usos medicinais.

Os médicos franceses recomendavam que se bebesse caldo de carne temperado com

pimenta, gengibre e cravos. Como se pensava que a peste era transmitida pelo ar

contaminado, as pessoas eram aconselhadas a queimar incenso e borrifar água de

rosas em suas casas, e a levar consigo várias misturas de pimenta, pétalas de

rosa e outras substâncias aromáticas quando saíssem. O escritor italiano

Giovanni Boccaccio descreveu pessoas que “saíam de casa carregando nas mãos

flores ou ervas aromáticas ou diversos tipos de especiarias, que levavam

frequentemente a seus narizes”. Isso ajudava a esconder o cheiro dos mortos e

moribundos, bem como, supostamente, a purificar o ar. João de Escenden,

professor adjunto da Universidade de Oxford, estava convencido de que uma

combinação de canela em pó, babosa, mirra, açafrão, macis e cravos lhe

permitira sobreviver mesmo quando as pessoas à sua volta sucumbiam à peste.

Como meio de prevenir o contágio, porém,

as especiarias eram completamente inúteis. Na verdade, eram piores que inúteis;

para começar, foram em parte responsáveis pela chegada e a difusão da peste. O

porto genovês de Caffa era valioso porque se situava no extremo oeste da Rota

da Seda para a China, e porque especiarias e outras mercadorias provenientes da

Índia, enviadas golfo acima e depois transportadas por terra para Caffa e

outros portos do mar Negro davam a volta por trás da cortina muçulmana. Assim,

Caffa permitia aos genoveses burlar o monopólio muçulmano e obter mercadorias

orientais para vender a fregueses europeus. (Nessa altura, seus arquirrivais,

os venezianos, haviam se aliado aos sultões muçulmanos que controlavam o

comércio no mar Vermelho e agiam como seus distribuidores europeus oficiais.) A

peste, que parece ter se originado na Ásia Central, chegou a Caffa pelas rotas

comerciais terrestres antes de se espalhar pela Europa através dos navios de

especiarias genoveses.

Quando a relação entre o comércio de

especiarias e a peste foi percebida, já era tarde demais. “Em janeiro de 1348,

impelidas por um violento vento leste, três galés entraram no porto de Gênova,

horrivelmente infectadas e carregadas com variedades de especiarias e outras

mercadorias valiosas”, escreveu um cronista flamengo. “Quando os habitantes de

Gênova ficaram sabendo disso, e viram quão repentina e irremediavelmente elas

infectavam outras pessoas, as embarcações foram expulsas daquele porto por

flechas incendiárias e diversas máquinas de guerra; pois nenhum homem ousava

tocá-las; não havia tampouco nenhum homem capaz de comerciar com elas, pois se

o fizesse estaria certo de morrer imediatamente. Assim, elas foram escorraçadas

de porto em porto.” Mais tarde naquele ano, um escritor francês em Avignon

escreveu, acerca dos navios genoveses, que “as pessoas não comem, sequer tocam,

especiarias que não ficaram armazenadas por um ano, pois temem que possam ter

chegado recentemente nos supracitados navios ... Foi observado muitas vezes que

aqueles que comeram as novas especiarias ... caíram subitamente doentes.”

A importância das várias rotas marítimas e

terrestres entre a Europa e o Oriente variava de acordo com a situação

geopolítica na Ásia Central. A unificação política sob o Império Mongol, por

exemplo, que abarcou grande parte do norte da massa eurasiana – da Hungria, no Ocidente,

até a Coreia, no Oriente –, tornou o comércio por terra muito mais seguro, e os

volumes cresceram de maneira correspondente. No século XIII, dizia-se que uma

donzela podia atravessar o Império Mongol caminhando com um pote de ouro na

cabeça sem ser molestada. O estabelecimento de pontos de apoio cristãos no

Levante, durante as Cruzadas, proporcionou outros escoadouros para mercadorias

trazidas por terra pela Rota da Seda ou pelo golfo. Inversamente, a

desintegração do Império Mongol, no início do século XIV, significou que a

balança voltou a pender em favor da rota do mar Vermelho, agora controlada pela

dinastia muçulmana dos mamelucos.

Durante o século XV, houve uma crescente

inquietação na Europa com relação à extensão do controle muçulmano sobre o

comércio com o Oriente. Em 1400, cerca de 80% desse comércio estava em mãos

muçulmanas. Seus distribuidores europeus, os venezianos, estavam no auge do

poder. Veneza negociava cerca de 500 toneladas de especiarias por ano, das

quais 60% eram de pimenta. O carregamento de um único galeão veneziano tinha o

valor equivalente a um resgate real. Vários papas tentaram proibir o comércio

com o mundo muçulmano, mas os venezianos ou os ignoravam ou ganhavam dispensas

especiais para continuar fazendo negócios, como de costume. Nesse meio-tempo,

Gênova estava em declínio. Suas possessões no mar Negro estavam sob pressão dos

turcos otomanos, um poder muçulmano ascendente que avançava sobre o Império

Bizantino, que por sua vez encolhia rapidamente. Entre 1410 e 1414 houve uma

súbita alta dos preços das especiarias – na Inglaterra, o preço da pimenta

subiu oito vezes –, o que lembrou penosamente a todos a grande dependência em

que estavam de seus fornecedores. (As causas dessa elevação foram provavelmente

as atividades de Zheng He, cuja chegada inesperada à costa oeste na Índia rompeu

os padrões usuais de oferta e demanda, e fez os preços subirem.) Tudo isso

alimentou um crescente interesse pela possibilidade de encontrar algum novo

caminho que contornasse a cortina muçulmana e estabelecesse vínculos comerciais

diretos com o Oriente.

A queda de Constantinopla, em 1453, é por

vezes retratada como o evento que finalmente desencadeou a idade europeia das

explorações, mas ela foi apenas o mais proeminente de uma série de eventos que extinguiram

por completo a rota terrestre para o Oriente. Em 1451, os turcos otomanos já

haviam conquistado a Grécia e a maior parte da Turquia ocidental, e consideravam

Constantinopla, agora o último reduto significativo do antigo Império

Bizantino, um “osso na garganta de Alá”. Depois da queda, eles impuseram

pesados pedágios a navios que entravam e saíam do mar Negro, e em seguida

trataram de tomar os portos genoveses em torno de sua costa, inclusive Caffa,

que foi tomada em 1475. Enquanto isso, os rivais muçulmanos dos otomanos, os

mamelucos, aproveitaram a oportunidade para elevar as tarifas sobre as

especiarias que passavam por Alexandria, provocando uma alta constante dos

preços na Europa durante a segunda metade do século XV. Em suma, não foi

simplesmente a queda de uma cidade, mas o crescimento gradual da insatisfação

com o monopólio muçulmano sobre as especiarias que incitou exploradores

europeus a buscar rotas marítimas para o Oriente inteiramente novas.

6. Sementes de impérios

“Depois do ano 1500 não se encontrava em Calicute nenhuma

pimenta que não estivesse tingida de sangue.”

VOLTAIRE, 1756

“Acredito ter

encontrado ruibarbo e canela”

Em junho de 1474, Paolo

Toscanelli, um eminente astrônomo e cosmógrafo italiano, escreveu uma carta

para a corte portuguesa em Lisboa esboçando sua extraordinária teoria: a rota

mais rápida da Europa para a Índia, “a terra das especiarias”, era navegar para

o oeste, em vez de tentar navegar para o sul e para o leste em torno da parte

inferior da África. “E não se espantem quando digo que as especiarias crescem

em terras a oeste, ainda que costumemos dizer a leste”, escreveu ele.

Toscanelli descreveu as riquezas do Oriente, fazendo grandes empréstimos da

narrativa de Marco Polo, e incluiu prestimosamente uma carta náutica que mostrava

as ilhas de Cipangu e Antília, localizadas no caminho para Cathay (China), que

ele estimava estar 10 mil quilômetros a oeste da Europa. “Esse país é mais rico

que qualquer outro já descoberto, e não somente poderia fornecer grande lucro e

muitas coisas valiosas, como também possui ouro, prata, pedras preciosas e toda

sorte de especiarias, em grandes quantidades”, declarou ele. A corte portuguesa

acabou por ignorar o conselho de Toscanelli, mas Cristóvão Colombo, um

marinheiro genovês que vivia em Lisboa na época, ouviu falar da carta e obteve

uma cópia dela, possivelmente do próprio Toscanelli.

Como Toscanelli, Colombo estava convencido

de que navegar para oeste era a rota mais rápida para as Índias, e passou

muitos anos reunindo documentos que sustentavam sua argumentação, efetuando

cálculos e traçando mapas. A ideia tinha sólidos fundamentos intelectuais –

autoridades antigas, Ptolomeu e Estrabão, haviam aludido a ela; Colombo inspirava-se

também em Pierre d’Ailly, um erudito francês do século XIV cuja “Descrição do mundo”

declarava que a viagem da Espanha para a Índia, navegando para o oeste, levaria

“alguns dias”. Mas o respaldo de Toscanelli, um dos cosmógrafos mais

respeitados de seu tempo, deu peso adicional à sua teoria.

Baseando-se nos cálculos de Ptolomeu, que

havia superestimado o tamanho da Eurásia e subestimado a circunferência da

Terra, Colombo escolheu a dedo estimativas de várias autoridades para se

convencer de que a Terra era ainda menor e a Eurásia ainda maior, encolhendo

assim o oceano que estava de permeio. Usou uma estimativa de Al-Farghani, um geógrafo

muçulmano, para a circunferência da Terra; deixou, porém, de levar em conta a diferença

entre milhas muçulmanas e romanas, e acabou com um número que era, convenientemente,

25% menor do que devia. Depois, usou a estimativa excepcionalmente grande do

tamanho da Eurásia de Marino de Tiro, e acrescentou a isso descrições que Marco

Polo fizera de Cipangu (Japão), uma grande ilha que estaria supostamente a

centenas de quilômetros da costa leste da China, o que reduzia ainda mais a

amplitude do oceano que teria de cruzar. Desse modo Colombo calculou a

distância entre as ilhas Canárias (ao largo da costa oeste da África) e o Japão

como sendo ligeiramente superior a 3.200 quilômetros – menos de um quarto da

verdadeira distância.

Convencer um patrocinador a financiar a

expedição que propunha, contudo, provou-se difícil. Isso não ocorreu, como por

vezes se sugere, porque os grupos de especialistas nomeados nos anos 1480 pelas

cortes portuguesa e espanhola para avaliar a proposta de Colombo discordaram de

sua afirmação de que a Terra era esférica; isso era geralmente aceito. O

problema foi que seus cálculos pareciam duvidosos, em particular porque se

baseavam em evidências fornecidas por Marco Polo, cujo livro descrevendo as

viagens no Oriente era considerado em geral, na época, uma obra de ficção.

Portugal estava, de todo modo, desenvolvendo seu próprio programa de exploração

da costa oeste da África, e não estava disposto a abandoná-lo (razão por que a

carta de Toscanelli também caiu em ouvidos moucos). Assim, ambos os grupos de

especialistas disseram não. A sorte de Colombo mudou, porém, quando o rei

Fernando e a rainha Isabel da Espanha, que acabavam de conquistar Granada, o

último baluarte muçulmano na Espanha, decidiram afinal patrociná-lo. Colombo

talvez os tenha levado a mudar de opinião ao sugerir que os lucros de sua

expedição poderiam financiar uma campanha para reconquistar Jerusalém.

Certamente ele apresentou sua viagem como uma aventura abertamente comercial, e

os documentos que definiram as condições da expedição lhe asseguravam “um

décimo de todo o ouro, prata, pérolas, gemas, especiarias e outras mercadorias

produzidas ou obtidas por permuta e mineração dentro dos limites daqueles

domínios”.

Seus três navios rumaram para oeste a

partir das ilhas Canárias em 6 de setembro de 1492, e encontraram terra, após

uma viagem cada vez mais angustiante, no dia 12 de outubro. Colombo teve

certeza de que havia riquezas ao alcance assim que avistaram terra. Seu diário

de bordo menciona “ouro e especiarias” repetidamente e detalha tentativas de

convencer os nativos a lhe dizer onde encontrá-los. “Eu estava atento e dei-me

ao trabalho de averiguar se havia ouro”, escreveu em seu diário em 13 de

outubro, após encontrar um grupo de nativos. Duas semanas depois de chegar,

visitou várias das que supôs serem as 7.459 ilhas que Marco Polo afirmou se

situarem ao longo da costa leste da China, e escreveu em seu diário: “Desejei

partir hoje para a ilha de Cuba ... sendo minha crença que ela será rica em

especiarias.” Colombo não conseguiu encontrar especiarias em Cuba, mas

disseram-lhe ser possível encontrar canela e ouro mais a sudeste. Em meados de

novembro, ele ainda sustentava em seu diário que “sem dúvida há nestas terras

uma grande quantidade de ouro ... pedras, pérolas preciosas e infinitas

especiarias”. Em dezembro, ancorado ao largo da ilha que chamou de Hispaniola,

registrou que podia ver na costa “um campo de árvores de mil tipos, todas

carregadas de frutas ... que se acredita serem especiarias e nozes-moscadas”.

Como se comunicava com os nativos usando a

linguagem dos sinais, Colombo podia interpretá-los praticamente como bem

entendia. De maneira igualmente conveniente, havia várias explicações

plausíveis para seu fracasso em encontrar qualquer especiaria. Talvez não fosse

a estação própria; seus homens não conheciam as técnicas corretas de colheita e

processamento; e, é claro, de qualquer maneira os europeus não sabiam que aparência

tinham as especiarias na natureza. “Não ter conhecimento dos produtos causa-me

o maior pesar do mundo, pois vejo mil tipos de árvores, cada uma com sua

característica especial, bem como mil tipos de ervas com suas flores; no

entanto não conheço nenhuma delas”, escreveu Colombo. Ao que parece, ele sofria

também de falta de sorte: um membro da tripulação disse ter encontrado três

lentiscos, mas lamentavelmente deixara a amostra cair; outro disse ter

descoberto ruibarbo, mas não conseguira colhê-lo sem uma pá.

Colombo partiu para a Espanha em 4 de

janeiro de 1493, tendo reunido uma pequena quantidade de ouro através de

negociações com nativos. Levou também amostras do que pensava serem

especiarias. Depois de uma viagem difícil, chegou de volta à Espanha em março

de 1493, e sua carta oficial a Fernando e Isabel relatando suas descobertas

tornou-se um best-seller em toda a Europa, com 11 edições publicadas até o fim

daquele ano. Ele descreveu ilhas exóticas com montanhas elevadas, aves estranhas

e novos tipos de fruta. Sobre a ilha de Hispaniola, escreveu: “Há muitas

especiarias e grandes minas de ouro e outros metais.” Explicou que a

distribuição das riquezas dessas novas terras podia começar imediatamente:

“Darei a Suas Majestades especiarias e algodão de imediato, tanto quanto ordenem

que se envie, e tanto quanto ordenem que se envie de lentisco ... e babosa

tanto quanto ordenem que se envie; e escravos tantos quanto ordenem que se

enviem, e estes serão de povos idólatras. E acredito ter encontrado ruibarbo e

canela.”

A julgar pelo tom triunfante da carta,

parecia que Colombo alcançara seu objetivo de encontrar uma nova rota para as

riquezas do Oriente. Embora as ilhas que visitou não correspondessem às

descrições da China e de Cipangu no relato de Marco Polo, ele tinha certeza de

que o continente estava próximo. Que prova melhor haveria do que a presença de canela

e ruibarbo, que sabidamente se originavam nas Índias? Mas a opinião na corte espanhola

ficou dividida. Os gravetos que Colombo dizia serem canela não tinham o cheiro certo

e pareciam ter se estragado durante a viagem de volta. As outras amostras de

especiarias também não impressionavam, e ele só encontrara uma pequena

quantidade de ouro. Céticos concluíram que ele não havia encontrado nada mais

do que algumas novas ilhas no Atlântico. Mas como Colombo afirmou que estava se

aproximando da fonte do ouro, uma segunda expedição, muito maior, foi

despachada.

A segunda expedição só perpetuou a

confusão relativa à existência de especiarias. Escrevendo de Hispaniola em 1494

para sua casa em Sevilha, Diego Álvarez Chanca, que serviu como médico de

Colombo na viagem, explicou a situação: “Há algumas árvores que, ‘penso eu’,

dão nozes-moscadas, mas não estão dando fruto no momento. Digo ‘penso eu’ porque

o cheiro e o gosto da casca se assemelham aos de nozes-moscadas”, escreveu. “Vi

uma raiz de gengibre, que um índio trazia amarrada em volta do pescoço. Há

também babosa: não é do tipo que foi visto até agora em nosso país, mas não

tenho dúvida de que tem valor medicinal. Há também lentisco muito bom.” Nenhuma

dessas coisas estava realmente lá, mas os espanhóis queriam muito que

estivessem. “Foi também encontrado um tipo de canela; é verdade que não é tão

boa como a que conhecemos em casa. Não sabemos se por acaso isso se deve a

falta de conhecimento sobre quando deve ser colhida, ou se por acaso a terra

não produz melhor.”

Colombo lançou-se ele mesmo à exploração,

na esperança de mostrar que havia encontrado o continente asiático. Afirmou ter

descoberto as pegadas de grifos e pensava ter detectado semelhanças entre os

nomes locais dos lugares visitados e aqueles mencionados por Marco Polo. Em

certa altura, conseguiu fazer todos os marinheiros de sua frota jurarem que

Cuba era maior que qualquer ilha conhecida e que estavam muito próximos da

China. Todo marinheiro que refutasse essas afirmações era ameaçado com uma

pesada multa e a perda da língua. No entanto, as dúvidas cresciam à medida que

Colombo voltava de cada uma de suas viagens com somente alguns pedaços de ouro

e mais de suas especiarias duvidosas. Ele precisou recorrer a justificativas

religiosas para suas atividades – os nativos poderiam ser convertidos ao cristianismo

–, embora sugerisse também que poderiam dar bons escravos. Seus colonos tornavam-se

cada vez mais rebeldes. Colombo foi acusado de má administração das colônias e

de ter pintado um quadro enganoso de seu potencial. Ao cabo da terceira viagem,

foi enviado de volta para a Espanha acorrentado e destituído do título de

governador. Após uma quarta e última viagem, morreu em 1506, convencido até o

fim de que tinha realmente chegado à Ásia.

A ideia de encontrar especiarias nas

Américas sobreviveu a Colombo. Em 1518, Bartolomé de las Casas, um missionário

espanhol no Novo Mundo, afirmou que as novas colônias espanholas eram “muito

boas” para gengibre, cravos e pimenta. O conquistador Hernán Cortés encontrou

grande quantidade de ouro, pilhando-o dos astecas durante a conquista espanhola

do México, mas até ele se sentiu mal com relação ao fracasso em obter alguma

noz-moscada ou cravo. Insistiu, em cartas ao rei da Espanha, que acabaria encontrando

o caminho para as ilhas das especiarias. Na década de 1540, outro conquistador,

Gonzalo Pizarro, esquadrinhou a selva amazônica numa busca fatal pela lendária

cidade de El Dorado e pelo “país de la canela”.

Foi só no século XVII que a procura do Velho Mundo por especiarias nas Américas

foi finalmente abandonada.

Obviamente, as Américas ofereciam ao resto

do mundo toda sorte de novos gêneros alimentícios, inclusive milho, batatas,

abóbora, chocolate, tomate, abacaxis e novos condimentos, como baunilha e

pimenta-da-jamaica. E, embora Colombo não tenha conseguido encontrar no Novo

Mundo as especiarias que procurava, encontrou algo que era, sob alguns aspectos,

ainda melhor. “Há abundância de aji”,

escreveu ele em seu diário, “que é a pimenta deles, mais valiosa que

pimenta-do-reino, e todas as pessoas não comem outra coisa, sendo ela muito

saudável. Seria possível carregar 50 caravelas anualmente com ela.” Tratava-se

do chili, e embora não fosse pimenta-do-reino, podia ser usado de maneira

semelhante. Um observador italiano na corte espanhola observou que cinco grãos

eram mais ardidos e tinham mais sabor que 20 grãos da pimenta comum de Malabar.

Melhor ainda, como podia ser facilmente cultivado fora da região de origem,

diferentemente da maioria das especiarias, o chili espalhou-se rapidamente pelo

mundo e em poucas décadas já estava assimilado à culinária asiática.

Apesar das suas virtudes culinárias,

porém, o chili não era o que Colombo queria. A facilidade com que podia ser

transplantado de uma região para outra significava que não tinha o valor

financeiro das especiarias tradicionais, que se devia, em grande parte, às

limitações geográficas de sua oferta e à necessidade de transporte por longas

distâncias. No entanto, o mais importante para Colombo era encontrar as

especiarias do Velho Mundo não por seu gosto ou valor, mas para provar ter

realmente chegado à Ásia. Foi por isso que ele semeou uma confusão que dura até

hoje, chamando os chilis de “pimentas” e as pessoas que encontrou nas Bahamas

de “índios”, em ambos os casos dando-lhes os nomes daquilo que estava empenhado

em encontrar. Isso porque encontrar a fonte das especiarias significava ter

chegado às Índias, as terras exóticas e aromáticas descritas por Marco Polo e

por outros cujas histórias enfeitiçaram os europeus por tantos séculos.

“Cristãos e especiarias”

As especiarias não eram um dos

objetivos originais do programa português para explorar a costa oeste da

África, iniciado nos anos 1420 pelo infante Henrique de Portugal (conhecido em

inglês pelo equivalente de príncipe Henrique o Navegador, mais uma alcunha

criada do século XIX). O objetivo era aprender mais sobre a geografia da costa

e das ilhas próximas, estabelecer relações comerciais e talvez fazer contato

com Preste João, o legendário soberano cristão de um reino que se supunha estar

situado em algum lugar na África ou nas Índias, e que seria um valioso aliado

contra os muçulmanos.

À medida que desciam pela costa africana,

cada um indo um pouco mais longe que o anterior, os navios de Henrique

refutavam a antiga noção grega de que os extremos da Terra ficavam quentes

demais para os humanos. Eles levavam de volta ouro, escravos e “grãos do paraíso”,

uma especiaria inferior parecida com a pimenta-do-reino, vagamente conhecida na

Europa porque era ocasionalmente comerciada através do Saara, chegando ao

Mediterrâneo. Também procuraram algum braço do Nilo, na esperança de segui-lo

contra a corrente para encontrar Preste João. Com o decorrer do século XV,

porém, a necessidade europeia de encontrar uma rota alternativa para as Índias

tornou-se cada vez mais urgente. Os navios portugueses avançaram mais ao sul e

finalmente, em 1488, Bartolomeu Dias contornou o cabo do sul da África – por

acidente, depois de ser arrastado pelo Atlântico por uma tempestade – e em

seguida rumou para leste. Ele voltou a Lisboa com a notícia de que, ao

contrário do que pensavam alguns dos antigos, o oceano Índico não era todo

rodeado por terra e podia ser alcançado a partir do Atlântico – e o mesmo valia,

por extensão, para a Índia.

Por que então Portugal levou

nove anos para enviar uma expedição à Índia? A organização de uma frota teria

levado tempo, mas as descobertas de Colombo no Atlântico podem também ter sido

responsáveis pelo atraso. Se ele tivesse realmente encontrado uma rota para o

leste navegando em direção ao oeste, contornar toda a África seria

desnecessário. Mas quando Colombo voltou de sua segunda viagem, em 1496, com

muito pouco para mostrar, os portugueses recobraram o entusiasmo por uma

expedição à Índia contornando a extremidade sul da África. Os navios zarparam

no ano seguinte. Como um cronista da época relatou sucintamente: “No ano 1497,

o rei Manuel, o primeiro com esse nome em Portugal, enviou quatro navios que

partiram numa busca por especiarias, capitaneados por Vasco da Gama.”

A viagem foi marcada por conflitos

religiosos e rivalidade. Tendo contornado o cabo e navegado pela costa leste da

África acima, Vasco da Gama e seus homens foram confundidos com muçulmanos pelo

sultão de Mocobiquy (Moçambique). Ele prometeu fornecer-lhes um piloto que

poderia guiá-los até a Índia, mas depois percebeu seu erro. Seguiu-se uma luta

e os navios de Vasco da Gama bombardearam a cidade, matando pelo menos duas

pessoas. Houve outras querelas com muçulmanos locais, enquanto os portugueses

tentavam, em vão, conseguir um piloto. Em Malindi, mais acima na costa

africana, Vasco da Gama confundiu os hindus ali residentes com cristãos de uma

seita desconhecida. Depois de conseguir um piloto perito, os navios portugueses

avançaram através do oceano Índico até a costa de Malabar, na Índia, onde ancoraram

perto de Calicute em 20 de maio de 1498. Seguindo o costume, Vasco da Gama enviou

para a costa um degredado, em geral um criminoso ou proscrito considerado sacrificável,

para fazer contato com os nativos. Não conseguindo entendê-lo, os indianos o levaram

à casa de alguns mercadores muçulmanos vindos da Tunísia que ali residiam. “Que

diabos o trouxeram aqui?”, perguntaram eles ao homem. A resposta foi: “Viemos à

procura de cristãos e especiarias.”

Embora as últimas fossem evidentemente

abundantes em Calicute, os primeiros não o eram. Mas Vasco da Gama e seus

homens pensavam de outro modo. Supunham que os hindus nativos eram cristãos,

prostravam-se de joelhos nos templos hindus, confundiam representações de

deusas hindus com a Virgem Maria e imagens de deuses hindus com santos

cristãos. O rei, ou zamorin, de

Calicute foi também tomado por cristão, portanto um aliado natural contra os

comerciantes muçulmanos residentes. Contudo, o rei ficou inteiramente

indiferente às quinquilharias que os portugueses ofereceram (chapéus vermelhos

e recipientes de cobre, itens comuns de permuta na costa oeste da África).

Talvez ele tivesse uma lembrança remota da chegada a Calicute dos galeões de

ouro de Zheng He, apenas algumas décadas antes, que haviam oferecido sedas

suntuosas em troca de especiarias. Esperava-se de estrangeiros misteriosos mais

que as oferendas insignificantes de Vasco da Gama. Este, atribuindo o desapontamento

do zamorin à influência maligna dos

muçulmanos, afirmou que seus navios eram apenas a vanguarda de uma

frota-tesouro, que evidentemente nunca se materializou. Assim, ele rumou para

casa só com pequenas quantidades de pimenta-do-reino, canela, cravo e gengibre,

chegando a Lisboa em setembro de 1499. Somente dois de seus navios e menos da metade

de seus homens haviam sobrevivido à viagem – mas sua expedição mostrara ser possível

evitar a cortina muçulmana e obter especiarias diretamente da Índia.

O rei Manuel ficou encantado, e logo

estava se intitulando “Senhor da Guiné e da Conquista, da Navegação e do

Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia”. Embora isso fosse evidentemente um

enorme exagero, não deixava dúvida acerca de sua intenção: arrancar dos

muçulmanos o controle sobre o comércio de especiarias. Manuel explicou isso em detalhes

numa carta a Fernando e Isabel da Espanha, na qual se vangloriava e declarava

que seus exploradores “realmente chegaram e descobriram a Índia e outros reinos

vizinhos dela ... entraram e navegaram seu mar, encontrando grandes cidades ...

e enormes populações em meio às quais é levado a cabo todo o comércio de especiarias

e pedras preciosas”. Continuando, ele expressou a esperança de que “com a ajuda

de Deus, o grande comércio que agora enriquece os mouros destas partes ...

deverá, em consequência de nossos próprios preceitos, ser desviado para os

nativos e navios de nosso próprio reino, de modo que doravante toda a

cristandade nesta parte do mundo será suprida dessas especiarias”. Manuel queria,

em suma, estabelecer um monopólio português sobre essas mercadorias,

pretensamente por razões religiosas – embora obviamente fosse obter benefícios

comerciais também.

Como podia no entanto o pequenino Portugal

esperar sobrepujar os vários navios muçulmanos do oceano Índico, a milhares de

quilômetros de distância? Os homens de Vasco da Gama haviam contado “cerca de

500 navios mouriscos chegando em busca de especiarias” durante os três meses

que passaram em Calicute. Mas tinham notado também algo muito interessante

sobre esses navios: estavam desarmados. Essa era uma prática corrente no oceano

Índico, onde não havia nenhum poder político ou militar dominante; mesmo os

muçulmanos estavam divididos em várias comunidade distintas. De fato, o que

unia a região era o comércio, baseado em torno de um punhado de portos principais

e algumas dúzias de outros menores. Em cada porto, comerciantes de diferentes

comunidades podiam encontrar depósitos para armazenar suas mercadorias,

serviços bancários, acesso a mercados locais e, com frequência, um bairro da

cidade onde seus pares moravam e suas próprias leis vigoravam. Os portos

competiam para oferecer as mais baixas tarifas e atrair o maior volume de

comércio. Havia um forte senso de reciprocidade: se a polícia de um porto

particular maltratava comerciantes estrangeiros, os próprios comerciantes locais

tinham grande propensão a se queixar, uma vez que tal comportamento podia levar

a retaliação em outros portos e solapar o comércio, o que teria sido ruim para

todos. Ocasionalmente, governantes locais podiam tentar controlar o comércio

numa área específica usando a força, mas isso só tinha por efeito desviar os

negócios para outro lugar. Assim, o comércio desarmado era a norma.

Portugal poderia ter aderido a esse

sistema, pagando às autoridades asiáticas pelo uso das instalações dos portos e

saldando tarifas da maneira usual. Mas os portugueses estavam acostumados com a

maneira como as coisas funcionavam no Mediterrâneo, onde o uso da força para

proteger rotas marítimas, a marinha mercante e colônias comerciais prevalecia

desde os tempos greco-romanos. Além disso, Portugal não esperava apenas

participar do comércio no oceano Índico: queria dominá-lo, expulsando os

muçulmanos. Tudo isso logo ficou claro durante a segunda viagem dos portugueses

à Índia, com uma frota de 13 navios sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que

partiu em março de 1500, menos de seis meses depois do retorno de Vasco da

Gama. Quando avançaram pelo Atlântico rumo ao sul e ao oeste, os navios

encontraram inesperadamente o até então desconhecido continente sul-americano,

e reivindicaram o Brasil para Portugal – mais uma consequência imprevista da

busca de especiarias. Um navio voltou para Lisboa com a notícia, enquanto os

demais prosseguiram para a costa africana, chegando a Calicute em setembro. As

hostilidades começaram quase imediatamente: os homens de Cabral capturaram

alguns navios muçulmanos e, em resposta, os muçulmanos prenderam e mataram

cerca de 40 comerciantes portugueses na cidade. Cabral reagiu apoderando-se de

mais navios muçulmanos e ateando-lhes fogo com as tripulações ainda a bordo. Em

seguida, bombardeou Calicute durante dois dias, aterrorizando os habitantes,

antes de rumar para os portos de Cochin (a atual Kochi) e Cannanore (a moderna

Kannur), onde os governantes locais, preocupados em evitar uma sorte

semelhante, permitiram aos portugueses iniciar postos comerciais em termos

generosos.

Os navios de Cabral voltaram então para

Portugal carregados de especiarias. Sua chegada, em julho de 1501, foi saudada

com júbilo em Lisboa e consternação em Veneza. “Essa foi considerada uma

notícia muito ruim para Veneza”, registrou um cronista. “Os comerciantes

venezianos estão verdadeiramente em maus lençóis.” Afinal, além de trazer o

primeiro grande carregamento de especiarias para a Europa contornando a cortina

muçulmana, os portugueses também pareciam ter eliminado o fornecimento do mar

Vermelho. Em 1502, chegando aos portos mamelucos de Beirute e Alexandria,

navios venezianos constataram que havia muito pouca pimenta-do-reino

disponível, o que elevou os preços às alturas e inspirou alguns observadores a

prever a ruína de Veneza. O número de galeões em sua frota mercante foi

reduzido de 13 para três, e, em vez de mandá-los a Alexandria duas vezes por

ano, como costumava fazer, Veneza começou a enviar a frota ano sim, ano não.

A beligerância dos portugueses alcançou

novos níveis durante a terceira viagem para a Índia, comandada por Vasco da

Gama. Seus navios saquearam portos na costa leste da África, exigindo butim e

tributo. Ao chegar à Índia, queimaram e bombardearam arbitrariamente diversas

cidades na costa, para forçar portos estratégicos a comprar dele um “cartaz”.

Tratava-se de uma permissão que garantia proteção para o porto e seus navios, e

que só era emitida mediante o pagamento de uma taxa e a promessa de não

comerciar com muçulmanos – em outras palavras, extorsão mediante venda de

proteção. Vasco da Gama e seus homens também afundaram e pilharam embarcações

muçulmanas e locais. Em certa ocasião, usaram prisioneiros para a prática de

besta. Mãos, narizes e orelhas de outros prisioneiros foram cortados e enviados

para a terra num bote; os mutilados foram depois amarrados e queimados até a

morte num de seus próprios navios. Por fim, Vasco da Gama negociou um acordo

com fornecedores de pimenta-do-reino em Cochin, carregou seus navios com

especiarias e rumou para casa; no caminho, afundou uma frota local que havia

sido enviada para exigir vingança e bombardeou Calicute mais uma vez, por

medida de precaução.

Esse era o tom dos esforços portugueses

para controlar o comércio no oceano Índico: qualquer navio ou porto sem

“cartaz” era considerado um alvo de hostilidades, os governantes locais eram

intimidados e forçados a negociar em termos generosos com os portugueses e a violência

era usada de maneira arbitrária e imoderada. Outras expedições foram enviadas pelo

rei Manuel com ordens de estabelecer bases em locais-chave e ameaçar navios muçulmanos

navegando entre a Índia e o mar Vermelho, para que “eles não possam transportar

nenhuma especiaria para o território do sultão [mameluco] e todos na Índia

percam a ilusão de poder negociar com qualquer um senão nós”. Em 1510, Portugal

tomou Goa, na costa oeste da Índia, fazendo dela sua maior base no oceano

Índico, e no ano seguinte tomou Málaca, o principal ponto de distribuição de

noz-moscada e cravo das misteriosas ilhas das especiarias, as Molucas, situadas

mais a leste. Pouco depois, uma expedição portuguesa finalmente chegou a essas

ilhas, procuradas durante tanto tempo, e relações comerciais informais foram iniciadas.

Noz-moscada e macis seriam encontrados nas ilhas Banda, perto dali.

Os portugueses haviam encontrado as fontes

exatas do comércio de especiarias, mas o plano de tomar dos muçulmanos o

controle do fornecimento para a Europa acabou fracassando. O oceano Índico era

simplesmente grande demais. No máximo, Portugal chegou a controlar cerca de 10%

do comércio de pimenta-do-reino de Malabar, e talvez 75% do fluxo de

especiarias para a Europa, mas as tentativas de bloquear o transporte muçulmano

nunca foram mais do que parcialmente eficazes. Em 1560, o fluxo de especiarias

levadas por comerciantes muçulmanos a Alexandria havia retornado aos níveis

anteriores. Mas, ainda que tenha fracassado nos esforços para estabelecer um

monopólio, Portugal teve êxito em definir um novo modelo para o comércio

europeu no Oriente, baseado em monopólios e bloqueios impostos por navios